スポンサーサイト

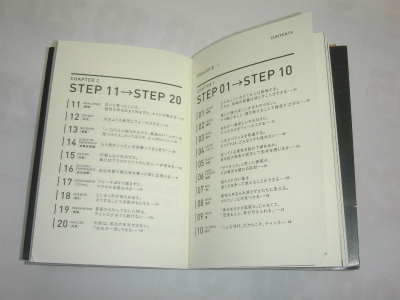

一歩を踏み出す50のコトバ

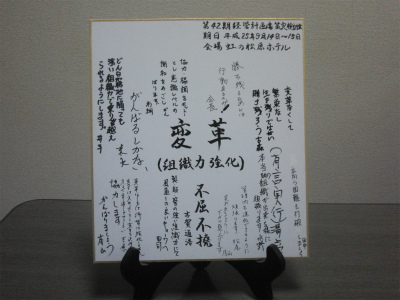

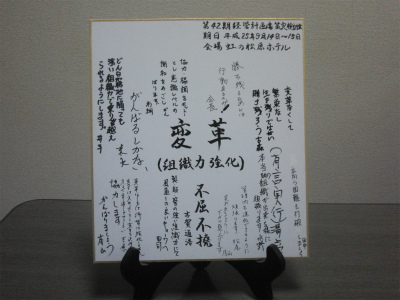

昨年11月以来、久し振りの投稿・・・。我社の今期の目標は「変革」である事は以前のブログに

も書いた。 この目標に対し参加した社員がそれぞれの想いを色紙に添え書きした。

≪ 今期の目標を書いた色紙 ≫

小生も目標を達成するためには“行動あるのみ”と記した。NPO法人ジャパンハートの

吉岡医師の著書「一歩を踏み出す50のコトバ」は行動を起こすための起爆剤だ。

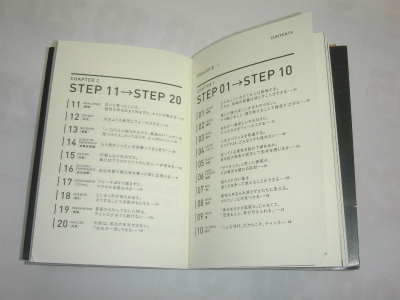

≪ 一歩を踏み出す50のコトバ 著者 吉岡秀人 ≫

サブタイトルに“まわりの目が怖くて、なかなか動けない20代の君に送る”とあるが、70歳を過ぎた

小生をも突き動かした名著だ。 多くの人に是非読んでもらい、その一歩を踏み出して欲しい。

≪ 内容も読みやすく、わかり易い≫

このブログを書いているとき、たまたま来社した20歳代の銀行マンにも「読みなさい」と貸してやった。

も書いた。 この目標に対し参加した社員がそれぞれの想いを色紙に添え書きした。

≪ 今期の目標を書いた色紙 ≫

小生も目標を達成するためには“行動あるのみ”と記した。NPO法人ジャパンハートの

吉岡医師の著書「一歩を踏み出す50のコトバ」は行動を起こすための起爆剤だ。

≪ 一歩を踏み出す50のコトバ 著者 吉岡秀人 ≫

サブタイトルに“まわりの目が怖くて、なかなか動けない20代の君に送る”とあるが、70歳を過ぎた

小生をも突き動かした名著だ。 多くの人に是非読んでもらい、その一歩を踏み出して欲しい。

≪ 内容も読みやすく、わかり易い≫

このブログを書いているとき、たまたま来社した20歳代の銀行マンにも「読みなさい」と貸してやった。

徹底3Sに学ぶ・・・・・

過日、商工会議所主催の5S研修会に参加した。5Sについては商工会議所が会員企業の業績向上を目的に3年前から取り組んでいる事業の一環である。会議所の積極的な取り組みで会員企業の5Sに対する関心は徐々に高まり、広がりつつある。

ホックス研修 工場見学

今回の研修会は5Sの先進企業として全国的に有名な、大分県日出にある電子機器メーカーの(株)ホックスさんの見学会である。この企業の取り組みは特殊で5Sとは言わずに“徹底3S”と言い、整理・整頓・清掃を徹底するというやり方で進めておられた。この企業では会社見学と生産管理に対する研修を年間数回開催されている。

研修風景 参加者全員の記念撮影

我社からは5Sの進捗状況がやや遅れているチームのリーダー2名を参加させた。帰りに二人の意見を聞いたが、かなり衝撃を受けたようで「5Sは徹底してやらんと駄目ですね!」との意見だった。今後この二人のチームが他のチームに負けないチームになることを期待したい。

ホックス研修 工場見学

今回の研修会は5Sの先進企業として全国的に有名な、大分県日出にある電子機器メーカーの(株)ホックスさんの見学会である。この企業の取り組みは特殊で5Sとは言わずに“徹底3S”と言い、整理・整頓・清掃を徹底するというやり方で進めておられた。この企業では会社見学と生産管理に対する研修を年間数回開催されている。

研修風景 参加者全員の記念撮影

我社からは5Sの進捗状況がやや遅れているチームのリーダー2名を参加させた。帰りに二人の意見を聞いたが、かなり衝撃を受けたようで「5Sは徹底してやらんと駄目ですね!」との意見だった。今後この二人のチームが他のチームに負けないチームになることを期待したい。

安全運転管理モデル事業所

平成23年度の「安全運転管理モデル事業所」の指定を受けた。弊社は今年で創業39年目になるが幸いにも、その間大きな交通事故は1件も無かった。毎年安全運転管理者の法定講習を受けるがそのたびに思うことは社内でも交通安全の研修会を実施し交通安全に対する意識を高めたいということだ。

モデル事業所指定 交通安全社内研修

今年度、幸いモデル事業所の指定を受けたのでこれを機会に社内の交通安全意識の高揚を図りたい。4月に指定を受けた後、全社員集まりキックオフ集会を開いた。毎年4月の新入学児童の安全を守る為に行なわれていた“春の交通安全県民運動”が今年は4月の県知事・県議選挙の関係で5月にずれてしまった。

立哨指導 通学児童

この安全運動期間に入る前に「交通安全社内研修会」を開き1年間のスケジュールを確認し合った。この運動期間中はそれぞれの地域で立哨指導をすることにした。初日の今日(11日)はあいにくの雨になったが元気に通学する子供達の安全を祈りながら立哨指導に立った。

モデル事業所指定 交通安全社内研修

今年度、幸いモデル事業所の指定を受けたのでこれを機会に社内の交通安全意識の高揚を図りたい。4月に指定を受けた後、全社員集まりキックオフ集会を開いた。毎年4月の新入学児童の安全を守る為に行なわれていた“春の交通安全県民運動”が今年は4月の県知事・県議選挙の関係で5月にずれてしまった。

立哨指導 通学児童

この安全運動期間に入る前に「交通安全社内研修会」を開き1年間のスケジュールを確認し合った。この運動期間中はそれぞれの地域で立哨指導をすることにした。初日の今日(11日)はあいにくの雨になったが元気に通学する子供達の安全を祈りながら立哨指導に立った。

経営計画書つくり(1)

第38期の経営計画書策定検討会は例年の会場ではなく会場を変えて実施した。以前の経営計画書は、トップ自らが作った経営計画書を「経営方針発表大会」で周知させるというものであったが5年前からはリーダーに参加してもらい、一泊二日の宿泊研修で作るようにしている。

経営計画策定検討会

今年も10人のリーダーに参加してもらい制作した。リーダー参加で作る経営計画は内容もずいぶん変わってきた。また、自分たちで決めた計画は実行せざるを得ないようにもなった。過去5年間の目標達成率は95.1%で以前から比べると達成率もずいぶん良くなったと自負している。

部門討議

計画策定会議ではまず今期の反省から入る。以前はできなかった理由を第三者に振っていたが最近では自らに向けるようになってきた。その後、今期の反省に基づいた来期の計画を話し合う。朝からの研修も後半になると大分疲れも出てくるが「計画」になると結構活発な意見が出てくる。

部門討議

守れない目標だと自分たちが困るので勢い真剣にならざるを得ない。計画がまとまりそれぞれの部門の代表による発表が始まる。計画に対する意見交換会が始まる。それが終わる頃になると全員の疲れもピークになる。終了予定に時間も大幅に超過してしまった。ホテルの担当者が「食事の時間です」と伝えに来たので今日の検討会は終わることにした。

計画の発表

1日目の検討会が終わりコンパの時間になる。ここでは一日目が終わった達成感もあり活発な意見が飛び交う。経営計画策定検討会ではこのコンパも重要なイベントのひとつである。コンパも終わり全員が大浴場で一日の疲れを流す。今日の経営計画書策定検討会は普段の仕事とは違った心地よい疲れの一日目であった。

経営計画策定検討会

今年も10人のリーダーに参加してもらい制作した。リーダー参加で作る経営計画は内容もずいぶん変わってきた。また、自分たちで決めた計画は実行せざるを得ないようにもなった。過去5年間の目標達成率は95.1%で以前から比べると達成率もずいぶん良くなったと自負している。

部門討議

計画策定会議ではまず今期の反省から入る。以前はできなかった理由を第三者に振っていたが最近では自らに向けるようになってきた。その後、今期の反省に基づいた来期の計画を話し合う。朝からの研修も後半になると大分疲れも出てくるが「計画」になると結構活発な意見が出てくる。

部門討議

守れない目標だと自分たちが困るので勢い真剣にならざるを得ない。計画がまとまりそれぞれの部門の代表による発表が始まる。計画に対する意見交換会が始まる。それが終わる頃になると全員の疲れもピークになる。終了予定に時間も大幅に超過してしまった。ホテルの担当者が「食事の時間です」と伝えに来たので今日の検討会は終わることにした。

計画の発表

1日目の検討会が終わりコンパの時間になる。ここでは一日目が終わった達成感もあり活発な意見が飛び交う。経営計画策定検討会ではこのコンパも重要なイベントのひとつである。コンパも終わり全員が大浴場で一日の疲れを流す。今日の経営計画書策定検討会は普段の仕事とは違った心地よい疲れの一日目であった。

成功するまで諦めない!

成功者とは成功するまで諦めなかった人である。というとあまりにも単純明快な答えだ。成功とは何か?「成功とは、自分が掲げた目標を、段階を追ってひとつずつ達成してゆくこと」と、ある成功哲学の教えを思い出した。

30歳で起業して36年が経過した。今期(37期)から社長の役を後進に譲り会長に就任した。社長を交代すれば少しは楽になるかと思ったがそうではない。幹部社員の教育指導というテーマが今まで以上に負担になってきそうだ。

今までは、社員がやれないことは自分でやれば済んだが今後はそうはいかない。幹部社員に指導力を付けさせるような指導教育が必要だ。

後継社長に望むことは会社を大きくすることではなく、小さくとも“良い会社”にして欲しい。社員が安心して仕事ができるような会社にして欲しい。そしてどんなに苦しくとも決して諦めないこと。そして小さな成功体験をたくさん積み重ねて欲しい。それが自信になるからだ。

30歳で起業して36年が経過した。今期(37期)から社長の役を後進に譲り会長に就任した。社長を交代すれば少しは楽になるかと思ったがそうではない。幹部社員の教育指導というテーマが今まで以上に負担になってきそうだ。

今までは、社員がやれないことは自分でやれば済んだが今後はそうはいかない。幹部社員に指導力を付けさせるような指導教育が必要だ。

後継社長に望むことは会社を大きくすることではなく、小さくとも“良い会社”にして欲しい。社員が安心して仕事ができるような会社にして欲しい。そしてどんなに苦しくとも決して諦めないこと。そして小さな成功体験をたくさん積み重ねて欲しい。それが自信になるからだ。